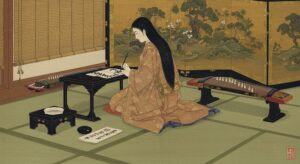

和歌というと難しそうなイメージがあるかもしれませんが、実は巧みな言葉遊びや表現の宝庫なんです!たった31音の中に複数の意味を詰め込み、深い感情を表現する和歌の世界。

今回は、和歌を美しく魅力的にする8つの表現技法をわかりやすく解説します。古典文学が苦手な方も、これを読めば和歌の素晴らしさが新しい視点で発見できるはず。

ぜひ最後まで読んで、日本の伝統的な詩の魅力に触れてみてください♪

和歌の何がそんなに特別なの?

和歌はたった31音で構成されるシンプルな詩に見えるかもしれませんが、日本の歌人たちはこの短い詩の中に複数の意味を詰め込む巧みな技法を使っています。

これらの方法によって、文字通りの意味を超えた深みと感情が生み出されるんです。

和歌に使われる8つの素晴らしい技法

1. 掛詞(かけことば):二重の意味で遊ぶ言葉

掛詞は一つの言葉に二つの意味を同時に持たせる、言葉の魔法のようなテクニック!

例えば「松(マツ)」という言葉は「松の木」と「待つ」の両方の意味を持ちます。

歌人は松の木の下で待つ情景を、たった一つの言葉で二つのイメージを同時に作り出すんです!

この言葉遊びが意味に層を加え、アイデア間に意外なつながりを生み出します。

2. 縁語(えんご):言葉のファミリーを作る

縁語は関連する言葉を詩全体にちりばめて、統一感や雰囲気を作り出します。

歌人は「波」「海辺」「船」「塩」などを恋しさを表現する一首の中に入れるかもしれません。

これらのつながりのある言葉が、わずか数音節でひとつの完全な世界を作り上げます。

3. 体言止め(たいげんどめ):余韻を残す終わり方

文を動詞ではなく名詞で終えることで、何か未完成の感覚を生み出します。

この技法は、歌が終わった後も空中に漂う音符のように、読者に余韻を残します。

感情的な影響は詩を読み終わった後も長く心に残ります。

4. 見立て:あるものを別のものとして見る

見立ては比較によって普通のものを思いがけないものに変えます。

桜の花は雪片になったり、秋の葉は蝶々になったりします。

この技法によって、読者はおなじみのものを新鮮で驚くべき方法で見ることができます。

5. 擬人法(ぎじんほう):自然に命を吹き込む

擬人法は山や川、花などの非人間的なものに人間の感情を与えます。

歌人は山が泣いたり、秋の葉が喜びで踊ったりする様子を描写するかもしれません。

これにより自然が生き生きとし、人間の感情とつながりを持つように感じられます。

6. 序詞(じょことば):舞台を整える

序詞は詩の中の重要な言葉を導くために特別なフレーズを使います。

これらの詩的な決まり文句はリズムを作り出しながら、読者にこれから来る重要なイメージへの準備をさせます。

例えば「あしひきの」は古典和歌で伝統的に山を紹介します。

7. 本歌取り(ほんかどり):古典からの借用

本歌取りは新しいものを作りながら、より古い有名な詩を参照します。

この技法は伝統への敬意を示しながら、新鮮な視点を加えます。

歌人たちは自分の知識を示しながら、新しい感情的な文脈を作り出します。

8. 対句(ついく):バランスを生み出す

対句は強調のために似た文法構造を並べて配置します。

バランスのとれたフレーズは心地よいリズムを生み出し、つながりを強調します。

この技法は繰り返しによって詩のメッセージを強める助けになります。

なぜこれらの技法が重要なの?

これらの表現方法を組み合わせることで、和歌の歌人たちは小さな詩の中に豊かな感情の風景を作り出します。

一つ一つの言葉が複数の意味、参照、感情的なトーンを持ちます。

今日でも、これらの技法は現代の詩、歌詞、さらには広告のスローガンにも影響を与えています!

これらの方法を理解することで、日本の詩的伝統の背後にある信じられないほどの芸術性を評価することができます。

次に和歌を読むときは、これらの技法を探してみてください – 31音節の中に隠された意味と美しさの新しい層を発見するでしょう!

まとめ

和歌の表現技法は、限られた音数の中で豊かな感情や情景を生み出すための工夫がいっぱい!

掛詞で言葉に二重の意味を持たせたり、縁語で関連する言葉を散りばめたり、体言止めで余韻を残したり…。

これらの技法は1000年以上も前から受け継がれてきた日本の文化的宝物です。

現代の私たちの生活にも、歌詞や広告コピー、SNSの投稿文にまでこれらの技法が活かされています。

和歌の表現技法を知ることで、言葉の奥深さや日本語の美しさを再発見できるでしょう。ぜひ古典和歌を読むときは、今回紹介した8つの技法に注目してみてください。きっと今までとは違った魅力が見えてくるはずです!

日本の伝統文化である和歌。その美しさは時代を超えて、今も私たちの心を打ちます。あなたも和歌の魔法に触れてみませんか?